学校ブログ

新ALTと英語で遊ぼう!&ゲスト講師による絵画特別授業

新しいALTのギャレットさんが来校されました。

まず、3年生の外国語活動からスタート。

子供と仲良くなってほしいと考えて、シャンティルさんが出会いの演出をサポートしてくださいました。

「どんな人かな?」などとワクワクしている子供達の喜びが伝わってきます。

1・2年生は、「英語で遊ぼう!」と声をかけ体育館へ。

大人顔負けの”ネイティブ発音”でゲームを一緒に楽しむ姿。

遊んでいる中でも、コミュニケーション力が試されます。

そんな中で、昨年に引き続き、絵画教室をされている千葉幸恵先生による絵画特別授業が始まりました。

3年生は自画像で表情を豊かに表現する工夫にチャレンジしました。

一つの色を置くだけでも、その一筆に「人生をかける」瞬間があります。

描いた輪郭の線は、その「歩み」であり、積み重ねた努力の結晶です。

子供の努力を認め、「それを生かす」声かけがされる中で、

次第に濃淡がつき、表情が変化していきました。

小さな挑戦を積み重ねて、自信をつけていく子供の成長が、「マスターピース」(傑作)となっていくことと思います。

これらの絵画は、11月6日村の文化祭にあわせて行われる児童生徒作品展へ出品予定です。

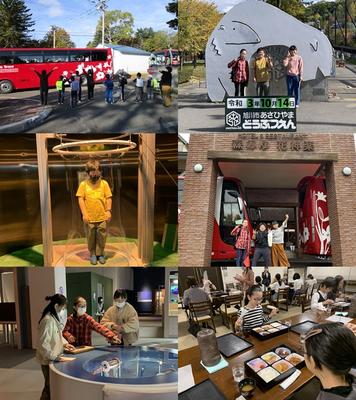

6年生修学旅行

6年生は村内の小学校合同で修学旅行に出かけました。

出発時、登校バスが間に合い、全校児童で見送ることができました。

旅先から次々と速報写真が送られてきます。

動物園、科学館、そして、東神楽森林公園にある宿泊施設へ。

昨年の宿泊学習は日帰りだったこともあってか、

初めての「宿泊」体験でワクワクが溢れすぎるほど楽しい一時を過ごした様子が伝わってきました。

6年生がいない学校には静かな空気が流れています。

5年生が1人で黙々と自分のペースで学習に向かう姿には小さな成長を感じます。

猿払村&石川県内灘町とのコラボ給食「加賀しずく梨ゼリー」には、感動の声が湧きました。(平成27年に交流事業が始まったそうです。リンク先に紹介記事があります。)

いつも通り全校児童で掃除、昼休みはバスケットで遊んで気分転換、あっという間に1日が終わりました。

明日は、6年生の帰りを待って、何やら「おもてなし作戦」を練っているようです。

200Kmの距離を超えて、ワクワクや友達を思いやる心がつながっています。

「いじめ0の学校」をつくる子供たちの姿

本日の児童総会は、「ライブ感覚」でとても刺激的でした。

前期の振り返り、後期の活動方針の演説。発表者は原稿をみません。

また、質問・意見が出た際は、その場で考えて発表していました。

「答弁を棒読み」になるような、お膳立てはしません。

子供達は真剣です。脳が活性化している様子が表情・手の挙げ方などから伝わってきます。

たてわり班で清掃しているため1・2年生も総会に参加します。

児童会のことがよくわからない中でも、しっかり話を聴いています。

何を言ってもいい、互いを認め・励まし・共感する関係性があるからこそ、できることだと実感します。

後期三役が立てた活動目標。

「相手のことを思いやって、楽しい学校をつくろう」

これはどういうことか、改めて子供に問いかけました。

直接的な問いはしません。

AならB、BならAと違う視点で語りかけます。

「この学校には、いじめがあると思う人?」

挙手0人でした。

自信をもってこの学校にはいじめがないということを言える子供の姿。

それを認めます。

もう一歩、突っ込みます。

「では、大人の社会には、いじめがあると思う人?」

あるが半数。ないが半数。

子供なりに世の中をしっかりみていることがわかりました。

「人の心の中には、誰もがいじめの芽をもっていると思います。」

「だから、児童会で集会など楽しくなるような活動をすることが大切なんです。」

子供の純粋無垢な眼差しを感じます。

「今、大人は何をしているかを伝えます。」

「昨日、地域の方が大きな機械でクロカンコースの草刈りをしてくださいました。」

「お仕事があって大変なのに、合間をみてお手伝いすることはなかなかできることじゃありません。」

「そういう人の支えがあって、皆さんは特別にクロスカントリースキーが体験できるということを知っていてほしい。」

「学芸会などで会ったときには、「ありがとうございます。」とお礼の言葉を伝えましょう。」

いじめ0の学校をつくる子供たちは、自分の言葉で人に感謝を伝えることができると信じています。

心からのペップトークで。

今日も、学芸会の「認め合い活動」のステキ言葉が増えています。

子供たちの素直な姿が、世の中で仕事に向かう大人のプラスのエネルギーになることを願っています。

音楽パート練習~小さな「できる」実感

「おはようございます!」

澄み渡る秋晴れの連休。3日ぶりに全校児童が元気に登校し、学校に賑わいが戻ってきました。

学芸会にむけた全校器楽の練習がありました。

それぞれのパートに分かれて、リズムにあわせて音を奏でました。

今年の演目は「シング シング シング」。

スイングジャズのアルバムでトップに紹介されるなど、お馴染みのメロディーですが、子供にとっては初めて体験。

息の合った演奏をするには、演奏者の一人一人が、リズムにのることが求められます。

ピアノとバスマスターは息がピッタリ。

本番まで3週間、最後まで演奏できることに驚き、話しかけると、

「毎日、家で練習しているよ」

と教えてくれました。

大太鼓、タンバリンは1年生が初挑戦。まだ、ぎこちなさはあるものの、先生の合図をよく見て、体で拍子をとりながらあわせています。

その横で、6年生が小太鼓で正確なリズムを刻み、1年生をリードします。

キーボード、鉄琴、アコーディオンの3人があわせる場面です。

休符や8分音符が続く難しい部分では、高学年が一緒に弾いてサポートするなど、お互いに協力して練習していました。

最後まで演奏ができたとき、低学年はニッコリ笑顔、「できた!」喜びが伝わってきました。

リコーダーは2つのパートに分かれています。すでに全員が正しい音程で演奏できるようになっていました。難しいリズムを刻む部分を1人ずつ確認する練習では、友達の演奏をしっかり聴く態度が立派でした。

練習が終わった昼休み、

「学芸会 認め合い活動」の掲示版には、

友達の頑張ったことを見つけたときに貼り付ける音符のシールが増え、

「さいごまでできたね。」「あきらめないで最後までがんばれ!」

と励ましの言葉を書いたカードが貼られていました。

苦手なことがあっても、困難に立ち向かう「折れない心」を身につけること。

仲間と認め合い、支え合うことで自信をつけること。

1人で直向きに準備・練習に向かう「ねばり強さ」。

それぞれが、毎日の授業で小さな進歩を積み重ねています。

大切な方々に自分の成長の姿を届ける「晴れ舞台」に向かって。

支援員さんとのお別れ会

昨年から約1年間おつとめいただいた支援員さんがご退職されることになり、放課後、子供たちがお別れ会を企画してくれました。

遊び企画では王様ドッジボールを楽しみました。

その後、子供たちからお別れのメッセージや花束を贈呈。

支援員さんからは手作りのカードとマスコットがプレゼントされ、子供達は感激していました。

バス通学の子供たちは授業が終わったあと、開放感あふれる時間を「お楽しみタイム」と称して、

支援員さんに「遊ぼう!」と声をかけては、安全を見守ってくださいました。

別れを惜しむ子供達はバスが来るギリギリまで、ジャングルジムの周りで取り囲み、話しかけていました。

転勤や退職などの折り、子供達と過ごしたことはかけがえのない貴重な時間だったと気付かされます。

出会いと別れは人生につきものです。

寂しさを抱きつつ、子供達もまた、一歩ずつ成長していくことと思います。

これまでの多くの愛情を子供たちに注いでいただき心から感謝申し上げます。

新天地での生活とご活躍をお祈りしております。

遠足

雨上がりの翌日、1〜5年生が遠足に出かけました。風が少しあって歩くにはちょうどいい感じの天気です。

歩いているといろんな発見があります。

民家の近くでは

「紫陽花だ!」

と指をさしていました。

途中で、川にいる魚の群れを見つけ、橋の上からひっそりと観察しています。

歩く距離は7km程ですが、目的地に到着すると、「やった〜」と喜びの声。

ウサギを触ったり、みんなで遊んだり、楽しんでいました。

アリ発見!花いっぱいボランティア活動

放課後、低学年児童が支援員さんと一緒に花壇の草とりをしました。

黄色のマリーゴールドの周りは夏休み中に生い茂ったハコベなどが一杯に茂っていました。

「これは長い!」「大根かな?」

などとつぶやきながら、草取り用の器具を使って、どんどん草をとっていきます。

しばらくすると、大量の草が積み上がり「おおー」と達成感の声があがります。

他にも、「蟻の卵をみつけた!」とか、「ダンゴムシだ!」とか・・・。

いろんな発見をする子どもの豊かな感性に触れた瞬間でした。

また、対面にある平和の碑の横に、猛暑に耐えた花の苗(ケイトウ)を植えました。

植え換えを好まない種類らしく、根に触れないやり方を伝えると、

子供たちは慎重にポットから出して優しく土に植えていました。

毎年、町内会からのご支援と社会福祉協議会から苗をいただき、学校前花壇に花を植えています。

学校から1kmほど離れたバス停に、敬老会の方々が育てている花壇でも綺麗な花を咲かせています。

地域の方のおかげで子供たちにボランティア活動体験をする機会をいただけること感謝しております。

ケイトウは多様な色の花がつくようです。

さて、どんな色の花が咲くのでしょうか。

これからの北海道宗谷地方は寒さを増していきます。

はたして花がつくまで育つかどうかはわかりませんが、それも含めて楽しみです。

2学期スタート!~暑い夏の熱が伝わる「研究者」たち~

暑い夏でしたね。

さて、始業式。子供達は、夏休み中に自由研究や課題に取り組んだこと、家の手伝いをしたことを教えてくれました。どの子も成長の様子がみられ、頼もしく感じる内容でした。

講話の最初は、夏休み中に食べたものの話題から。子供が想起した回答ナンバー1は「スイカ」でした。

そこで、スイカを生産している町で暮らしていたエピソードを返します。

「誰かが作ってくれたおかげで美味しいスイカが食べられる。きっと、みんなが勉強やお手伝いをしていることも誰かの役に立っているんだと思います。」

そして、暑さの中で生き残った鉢花を見せました。

「一緒に前庭花壇に植えてくれたら嬉しいな。声かけてね。」

と伝えました。

その後、廊下で、ふと一年生が寄ってきて、「もう答え、わかるよ」と教えてくれました。1学期に出した花クイズのことだと思いました。興味をもってくれたのだと嬉しくなりました。

名もない花に興味をもつ、こうした優しい気持ちが育ってくれたらいいなと願っています。

2日目の自由研究発表会の一コマ。本棚、アゲハチョウの標本などアナログな作品・研究が多く、創意工夫した様子が伝わってきました。同時に、燃料電池の実験では、今時のICT機器を利用した発表の様子もあって、時代の進化を感じました。

その後の作品交流をする中で、子供が語る「裏話」が面白かったです。ミニ四駆の制作の工夫の談話には興味津々。アゲハチョウの採集場面は偶然から生まれた・・・など、親子で楽しむ時間が背景にあることを楽しそうに話す様子が微笑ましかったです。

きっと、家族で研究を楽しんでいたのだと思います。本当は、ちょっと面倒だなと思いながらも、何かを学んだことは伝わってきました。

保護者の皆様、いつもご支援いただきありがとうございます。

3年社会見学クイズ発表会(地域連携でつくる「協働的な学び」の楽しさ)

7月1日、3年生は「モーモー探検隊」と称して社会見学に出かけました。

「牛乳と土の館」では、猿払牛乳が生産している様子をみました。手作業で一本ずつミルクが充填されていました。週2回、給食に提供されているので、子供にとっては身近に感じるものですが、市販価格は200ml一本200 円と高価です!学習する中で、いつも猿払牛乳を飲んでいる「当たり前」は、とても「有り難い」ことと気がつく日がくることでしょう。

こういう現実を大人が説明して教えるか、子供が自分で気がつくように仕向けるかで、学びの質の高まりと主体的な行動変容が起きる度合いが変わってきます。

いただいた「さるふつアイスクリーム(バニラ)」を味見。

アイスの原料となるミルクをしぼる場面を想像しながら、「北の大地」へ牛舎見学に向かいます。

足を消毒して、はじめにみたのは、生まれてまもない子牛でした。

「かわいいー」

そして、6ヶ月くらいたった子供の牛が自分でミルクを飲みに行く機械や、1年たった牛へと成長する過程をみて、大人の牛舎へ。

自動搾乳ロボットには驚きました。話には聞いていましたが、実際にみると多くの発見がありました。

最初に絞った乳は塩分が入っていて捨てられるようになっているとか、機械の動きをみながら解説していただきました。(案内してくださったのは、CS委員さんです。)

途中、動き出す機械をみて、「先生、そこ危ないよ」と、既に知っている子が教えてくれました。

幼い頃から、こうした環境を身近に感じて生活する子供の未来を想像するに、いったいどんな世の中で生活していくのだろうとワクワクしてしまいます。

そして、14日、見学後に調べた内容をまとめてクイズ発表会をしました。

例えば、「北の大地のバルククーラーに羽根はついているか?」という○×問題。

見学したので知っているかと思いきや答えが分かれました。

実際には、羽根をみたわけではなく、牛乳を冷やしてためておくタンクをみただけです。説明をメモしたことをもとに、問題をつくったことがわかります。

解説では、羽根が回って牛乳を撹拌することで品質を保っていることを伝えていました。

また、別の問題では「ホモゲナイズ」、「ノンホモゲナイズ」とか専門用語も飛び交います。

酪農地帯に生きる子供たちの基礎知識の高さに頼もしさを感じました。

一人一台タブレット端末が使えるようになり、理科の学習では、観察で撮影した写真を使って「植物図鑑」をつくるなど、まとめの仕方も多様化。すぐに使いこなす子供の物覚えのはやさには驚かされます。

しかし、今回の学習のまとめは、あえてアナログを選択。めくりカード方式で掲示版に貼り付けることがゴールになっていました。

つまり、便利だからといって何でもかんでもICTを使うのではなく、目的・意図に応じて手段を選択することが大切だという指導を行ったということです。

さて、ここで問題です!

[問]乳の肉の館では、何曜日に猿払牛乳をつくっているでしょうか。

①(木)、(水)、(火)

②(水)、(金)

③(月)、(木)

正解はブログ記事の最後で・・・

問題を出す時、子供達は声のトーンを高くしたり、ジェスチャーをつけたり、まるでクイズ番組に参加しているような楽しさを味わえるような工夫をしていました。

選択肢を出す時に、たくさんの情報があって、聞き手が覚えられない場面もありましたが、「繰り返し」や「部分的に伝える」などの工夫もしていました。

テレビやテロップなどに頼らなくても、音声だけで相手に正しく伝えることをあわせて学習できた場面でした。

振り返りでは「解説が大切だね」など気付きを発表し、お互いの良いところを認め合う場面が素敵でした。

授業の最後に少し時間をもらったので、

「バルククーラーでは、ホモゲナイズしているの?」と出題。

すると、「ええっ!」との反応。うーん、と唸って考えている子もいます。さて、正解は・・・、

「見学で質問できなかったから、答えを知らないのです。」と言うと、ずっこけていました。

時には、子供と一緒に先生も学ぶ姿勢がみせることが、学びを深めるきっかけになると考えています。

酪農地帯のプロフェッショナルな子たちですから、きっと、夏休み中に、調べてくれるだろうと楽しみにしています。

[クイズの答え]③

<子どもの解説>「 牛乳は月曜日、木曜日の午前8:30から作っています。さるふつ牛乳はその作った次の日の火曜日と金曜日の給食や道の駅で売られています。」

他に、猿払村では鬼志別の「Kマート」、浜頓別町では「ララック」で購入できます。

旅行で来られる際は、参考にしてくださいね。

自分に勝ったマラソン大会

運動会が終わり一週間。体力の回復を待って、マラソン練習が始まりました。

先週のコース試走では、子供と一緒に1.2kmコースを走ってみました。

ほぼ平坦なコースです。校舎と森の間の草むらは、ややアップダウンがあり、ワイルドな感覚を楽しめます。

先頭の6年生は、しっかりとした足取りで、1km5分ペースでも後をついてきました。

すれ違う子供たちに、「ナイスラン!」「マイペースでいいよ」と声をかけます。

後半はバテ気味になったところで担任の先生が伴走する場面も見られましたが、

自分のペースを守って全員が完走しました。

1年生は初挑戦。

走る距離は全員同じですが、経験値が違いますから、はじめはペース配分がよくわからないものです。

そして、闇雲に回数を練習させるだけでは、苦手意識がある子は走るのが嫌いになってしまいます。

マラソンランナーを育てるわけではないので、限られた授業時間の中で、適切な負荷で楽しく、効率よく体力アップが実感できる工夫が必要です。

その小さな工夫の一つは、スタート前にどんな準備をしたら良いか体験させることです。

練習の終わりに、スタート前の心構えについて伝えました。

「30mとか短い距離をダッシュすると心拍が上がって、楽にスタートできます。試してみてください。」

そして、7月9日、迎えた本番。

朝の雨上がり、気温はそれほど高くなく、ランニング日和になりました。

保護者・地域の方々が応援に駆けつけてくださいました。

開会式で意欲づけをしました。

「いよいよ本番です。他人との勝ち負けではなく、練習してきた自分との戦いです。自分のために走ることが大切です。そして、今日、たくさんの方々が応援に来てくださいました。みんなの走りを見て大人は元気になります。自分の力を出し切りましょう。皆さんでご挨拶しましょう。よろしくお願いします。」

そして、スタート前。

準備体操後、跳躍動作と肩甲骨をほぐしてから、

「全力の7割から8割くらいで走りましょう。」

と伝え、20mのダッシュを4回走りました。

その後、ゆっくり歩いて、スタート場所まで移動。

しばしの静寂。号砲が鳴り、スタートダッシュ。

黄色い小旗を振って大人が応援する中、トラックを駆け抜けていく子供。

周回を折り返すとき、すれ違う場面では、互いに刺激になったことでしょう。

応援の保護者の姿を見て、急に速くなる姿も可愛らしかったです。

ゴール前、ラストスパートでは本気の走りを見せてくれました。

遠くからの熱い応援が心に響いていたのかもしれません。

閉会式では、一人一人に完走賞を渡しました。賞状にはタイムが記入してあります。

しかし、自分が練習以上に力を出せたのかどうかがわからず、ゴールした時点では、がっかりしている子もいました。

そこで、次のように伝えました。

「今日のタイムは、みんな、練習よりも速くなったそうです。全員、自分に勝ちました。よくがんばりました。大会は1回きりです。長い人生の中で、いろんな挑戦をする場面があります。今日のがんばりを生かしてください。応援してくださった方々にお礼をいいましょう。ありがとうございました。」

「ありがとうございました。」

子供たちが努力する場面で、価値付けをすること、自信をもたせることが私たちの仕事です。

教室に戻って練習のタイムより伸びたことや、今年の「自己ベスト」を出したことがわかり、子供たちはどんな表情を浮かべたのでしょうか。

走ることが好きになる子、挑戦することが楽しくなる子が増えてくれたらよいなと願っています。